Franco Acerbis, «la mia passione per la vita (e per la moto)»

Foto di Valseriana.eu

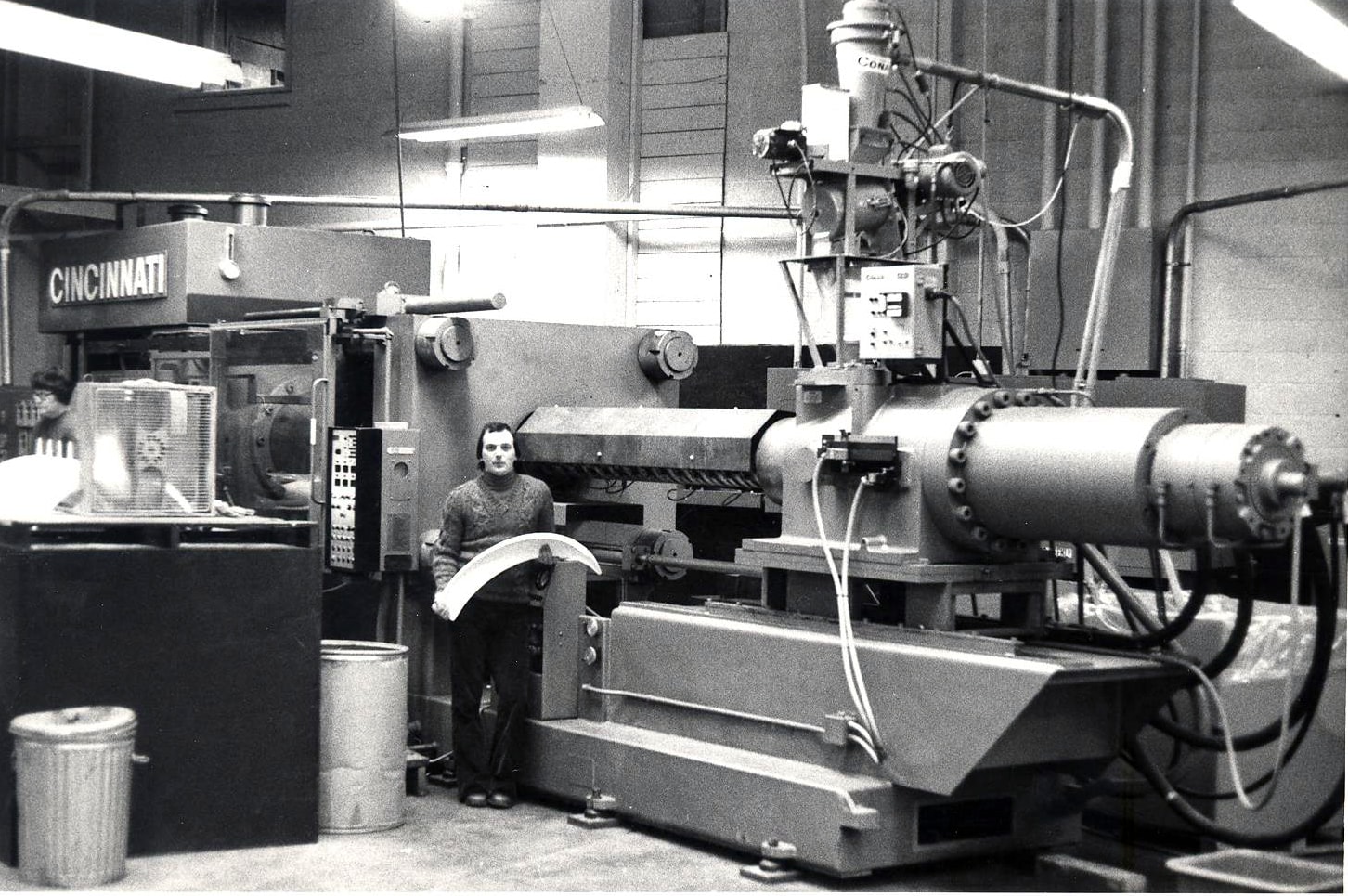

La Acerbis Italia nasce nel 1973 ad Albino, nel garage della famiglia di Franco Acerbis. Data la grandezza di quello spazio, Acerbis lo divise in due e permise a un suo coetaneo di lavorare nell’altra metà. Era Pierino Persico, nominato da Sergio Mattarella, nel 2016, Cavaliere del Lavoro. Quello stesso anno, durante un viaggio in America, Franco Acerbis conobbe Preston Petty, l’inventore dei parafanghi in plastica, e divenne distributore per l’Italia e l’Europa dei suoi prodotti. Quando Petty chiuse l’attività, Acerbis decise di diventare produttore: «Dai parafanghi sono passato ai serbatoi. C’era diffidenza, l’idea di mettere la benzina nella plastica faceva paura. Allora feci i primi collaudi: salii sul terrazzo di casa, al terzo piano, presi un serbatoio in allumino e uno di plastica, li riempii di acqua e li feci cadere. Quello in alluminio si ruppe, quello di plastica no. Era la strada giusta». Oggi la Acerbis vanta, oltre alla sede principale ad Albino, due centri di produzione (uno a Vall’Alta e uno a Moravany, in Repubblica Ceca) e due sedi distaccate (a Luton, Uk, e a San Valley, Usa). È un marchio presente in 85 Paesi del mondo e ha 295 dipendenti a fronte di un fatturato di 67,5 milioni di euro. Sponsorizza oltre cento piloti e trenta squadre di calcio in tutta Europa.

La sede della Acerbis Italia è ad Albino, nel cuore della Val Seriana, incastonata come un gioiellino tra una montagna e il Serio, che scorre placido a qualche metro di distanza. E, in effetti, di un gioiellino si tratta. Merito dell’impegno e della passione del suo fondatore, Franco Acerbis. Un uomo che, da qui, ha saputo prendersi il mondo. Anzi, è partito dal mondo per poi tornare qui, a casa. Senza porsi mai dei limiti, alzando sempre l’asticella, con coraggio. Un po’ come quando andava in moto, insomma.

Signor Acerbis, come definirebbe se stesso?

«Un uomo appassionato alla vita».

E come definirebbe, invece, Bergamo e la “sua” Val Seriana?

«Casa. Albino e questa valle, per me, sono semplicemente casa. L’azienda è qui perché qui ci sono nato e cresciuto, perché qui i miei lavoravano e perché qui c’era il garage di mio padre da cui tutto è iniziato».

Solo per questo?

«Be’, non è poco. Ma c’è anche un elemento senza il quale nulla sarebbe accaduto».

Ovvero? « L’amore di questa terra per le moto».

Lei correva?

«Facevo il “corridorino”, come dico io. Qualche gara l’ho fatta, e son caduto spesso pure. Forse per quello ho smesso. Ma la passione, be’, quella resta».

Partiamo dall’amore per le due ruote, allora. Anche lavorativamente, per lei, è partito tutto da lì?

«Sì, il Motoclub Vertova è stato il mio primo laboratorio. Andavo dal Gritti e gli chiedevo cosa potevo fare per migliorare la sua moto. Lui me lo diceva e io mi mettevo al lavoro».

Nacquero così i primi parafanghi di plastica della Acerbis?

«Esattamente. Si lamentava del fango, del fatto che i parafanghi non coprissero bene. Allora ne ho pensati di più lunghi, e in plastica, un materiale povero, che usavano in pochi, ma che non arrugginiva e che aveva bisogno di pochissima manutenzione. Qualcuno allora diceva che erano brutti. Pòta, l’importante era che funzionassero. E funzionavano».

Da quei parafanghi è nata una grande azienda. Ha imparato da qualcuno a fare l’imprenditore?

«La mia era una famiglia di lavoratori. Mio padre faceva il falegname. Anzi, lui disegnava, faceva progetti, poi aveva un po’ di dipendenti che trasformavano in realtà le sue idee. Quindi sì, probabilmente guardando lui ho imparato ad essere imprenditore. Non lo so».

Aveva le idee chiare già da ragazzo?

«Ma va, non avevo la minima idea di che cosa volessi fare. Sono stato bocciato due volte in terza media. Non studiavo, lo trovavo inutile. Arrivavo a Natale con i libri di scuola ancora nella plastica. Credevo non servisse studiare, quando non sapevo qualcosa chiedevo a mio fratello maggiore, che poi è diventato architetto, e lui mi dava tutte le risposte che mi servivano».

E i suoi genitori non le dicevano niente?

«Eccome se me ne dicevano! Mi portarono anche a fare uno di quei test per vedere se ero scemo. Risultai normalissimo, anzi, addirittura portato allo studio. Semplicemente dovevo trovare qualcosa che mi appassionasse».

E come trovò la sua strada?

«Mio padre mi portò a Milano per iscrivermi a un istituto professionale. Avevo deciso che volevo fare il fotografo. Ma il corso era già pieno, così chiesi dove c’erano ancora dei posti: elettrauto o modellista per materie plastiche. Non me ne fregava niente di entrambi, ma visto che dovevo scegliere optai per il secondo. Mi dissero però che c’era il rischio che il corso non partisse perché non era ancora stato raggiunto il numero minimo di studenti. Preoccupato, iniziai a bloccare tutti quelli che entravano a chiedere informazioni. Nel giro di un’ora riuscii a convincere altri a iscriversi».

Insomma, la sua strada la trovò un po’ per caso.

«Sì, ma poi scoprii presto che mi piaceva. Potevo esprimere la mia creatività».

E iniziò a farlo nel garage di casa.

«Era lì, tutto per me. Ma era troppo grande, così chiesi a un altro ragazzo della valle, che stava iniziando anche lui una sua attività, se voleva dividere con me il garage. Sa chi era?».

No.

«Il Pierino Persico. Lavoravamo uno al fianco dell’altro, io con il mio bocia (giovane aiutante, ndr) e lui con il suo. Usavamo lo stesso bagno. Ancora oggi ci lega un rapporto speciale, abbiamo vissuto insieme emozioni e fatica sebbene i nostri percorsi siano poi stati diversi».

Perché Persico ha fatto della Val Seriana la sua America, mentre lei l’America l’ha voluta scoprire per davvero.

«Era il 1973, avevo 26 anni e tanta voglia di viaggiare. Sono sempre stato un tipo curioso. La curiosità è un grande valore».

Come ci finì in America?

«Il team motociclistico Swm quell’anno partecipò alla Sei Giorni in Massachusetts, una grande gara. Quando venni a saperlo, chiesi di poter fare parte della comitiva, come volontario. Di solito si portavano dietro i meccanici, ma io di ampere, watt e quelle robe lì non ci capisco niente ancora oggi. Promisi che mi sarei reso utile e alla fine li convinsi».

E che faceva?

«Seguivo i piloti a bordo del furgoncino. Quando si fermavano, li assistevo. Il resto del tempo lo passavo a parlare con chiunque girasse per il paddock. Non sapevo la lingua, ma mi facevo capire. E soprattutto capivo. Era un mondo nuovo, tutto era una scoperta. Gli altri mi prendevano per matto, non stavo mai fermo. Ma mi divertivo un sacco. E fu così che conobbi Preston Petty».

Fu l’incontro che le cambiò la vita?

«In parte sì. Lui è stato il primo produttore di parafanghi per moto da cross in plastica. Aveva avuto la mia stessa idea e l’aveva trasformata in una grande attività. Divenni suo distributore per l’Italia e l’Europa. Poi, quando chiuse per questioni familiari, decisi di diventare produttore».

Mise in pratica quanto aveva imparato.

«Esatto. E le dirò di più: ancora oggi, alla mia età, continuo a imparare. Perché più cose impari e più resti umile e aperto al nuovo».

Fu difficile imporsi?

«Abbastanza. Vede, questa terra è sempre stata un po’ troppo... conservatrice. Noi seriani siamo grandi lavoratori, uomini tutti d’un pezzo, ma isolati. Il mondo va avanti e noi restiamo fermi, arroccati sulle nostre convinzioni. Quando la crisi ha colpito l’industria locale è stata una mazzata per tutti, perché non siamo dinamici. La fatica conta, serve, ma non basta. Bisogna avere anche fortuna e apertura al mondo. Io credo di averla sempre avuta, per indole. Non importava se non sapevo la lingua: in America andavo, presentavo un prodotto, facevo il prezzo. Poi mi dicevano “good” o“no good” e capivo se la strada era quella giusta o meno. Apertura, semplicità e concretezza sono tre valori base, secondo me. E forse sono anche nella mia genetica».

In che senso?

«Nel senso che in famiglia siamo persone così. Le mie due sorelle ad esempio, da giovani se ne sono andate in Francia e sono finite a fare le attrici. Ma brave, eh. Pensi che una ha messo su una di quelle società che insegnano alla gente a parlare in pubblico e tra i suoi clienti ha avuto pure Sarkozy».

Più che “apertura al mondo”, qualcuno parlerebbe di coraggio.

«Ma no, il coraggio è altro. Io, semplicemente, ho sempre cercato di non pormi dei limiti».

Come la volta in cui portò un rally fino a Machu Picchu?

(Ride, ndr) «Tipo. In realtà io avrei voluto organizzare un rally qui, in valle. Ma la burocrazia mi fece passare la voglia. Poi un giorno, su una rivista, vidi l’immagine di questo posto pazzesco in Perù, con una stradina tutta curve che ci saliva. In nemmeno tre mesi, con l’amico Danilo Arizzi e alcuni piloti organizzammo la spedizione inviando là un paio di motorette e testando il percorso su cui poi ideammo l’Incas Rally (era il 1986, ndr). Sembra una cosa da pazzi, ma in realtà fu soltanto la cosa più semplice da fare per trasformare in qualcosa di concreto un’idea. Semplicità e concretezza vanno sempre di pari passo, nella vita».

Oggi lo spirito è lo stesso?

«Ma certo! Mi piace prendere e partire. Se ci si pone troppe domande, non si partirà mai. Ho la fortuna di avere in tasca un po’ di soldi e di sapere cosa mi piace fare, non serve altro».

E come fa con l’azienda?

(Sbuffa, ndr) «Non servo io. Sono spesso via, mi fido di chi mi sta accanto. Non sono il fulcro tecnico di niente, lascio fare a chi è più bravo di me. Però sono molto esigente: dai tecnici pretendo il massimo, proprio perché sono consapevole delle loro abilità. Adesso, ad esempio, alla guida dell’azienda c’è mio figlio, Guido. Da giovane ha imparato cos’è la fatica, ha imparato la tecnica, poi ha studiato Finanza, che oggi è il volante di ogni azienda moderna. A un certo punto ho capito che era arrivato il momento di dare in mano a lui le chiavi di tutto: se si guida in due si fanno solo danni. E oggi sono contento di questa scelta, perché lui ha la testa aperta al punto giusto per guardare oltre i confini, andare più in là. Ha cambiato tante persone, perché innovazione fa rima con gioventù. E poi c’è mia figlia Michela, che ha vissuto a lungo in America e che, quando è tornata, ha portato un nuovo spirito. Ma sa che qui ci lavora gente da tutto il mondo? Francia, Svezia, addirittura Australia».

Apertura al mondo, eppure Albino è sempre al centro.

«Ci sto bene. Vivo ancora dove vivevano i miei, anche se ci ho fatto un po’ di lavori negli anni, eh».

E poi c’è l’Albinoleffe...

«Anni fa mi proposero di entrare nella dirigenza. E per amore del territorio accettai. È stata un’esperienza che mi ha fatto conoscere un mondo che ancora non conoscevo e che mi ha aperto le porte di un nuovo mercato: quello dell’abbigliamento sportivo. I requisiti la nostra azienda li aveva tutti, significava soltanto studiare e specializzarsi. Abbiamo iniziato creando parastinchi personalizzati ad alcuni campioni, poi abbiamo provato a ideare delle divise. Per l’Albinoleffe inizialmente, e in seguito per altre società. Insomma, in questi anni abbiamo vestito tantissime squadre, italiane ed estere (tra queste, oggi lo Spezia, il Brescia, l’Heracles Almelo e il Las Palmas, ndr) e ora ci stiamo concentrando anche su basket e rugby».

Qual è il suo prossimo obiettivo?

«Non esistono obiettivi. Esistono delle strade, dei percorsi, delle opportunità. Non c’è niente da conquistare, solo un percorso da seguire. Il mio l’ho iniziato quando il geometra del paese, per ventimila lire, mi ha disegnato il logo: da una parte il mio nome e dall’altra il mio Paese, l’Italia, e quindi l’orgoglio di rappresentarla nel mondo».

Allora dove pensa che la porterà il percorso che sta seguendo?

«Non lo so, è questo il bello. Spero solo di avere sempre nuove idee su cui lavorare. E sbagliare anche, ma provandoci sempre. Ho sempre fatto così. Certo, ora ho qualche soldo in più. E i soldi sono utili. Ma sono come il badile per un muratore: niente più che uno strumento. Ciò che davvero conta sono le idee».